L’Astronomia Da Tolomeo a Newton

Copernico, Tycho Brahe, Keplero, Galileo, Newton furono i protagonisti della rivoluzione scientifica avvenuta tra la metà del XVI secolo e la fine del XVII secolo. In quel tempo non cambiò solo la concezione che si aveva del Sistema Solare, ma la stessa visione del mondo e della posizione dell’uomo nel cosmo. Con la rivoluzione copernicana la Terra, e con essa l’uomo, persero la loro posizione al centro dell’universo. Il sistema copernicano rappresentò insomma un vero e proprio cambiamento epocale.

Le Teorie Precedenti

Nella cultura del tempo in cui visse Copernico (1473-1543) esistevano due tipi di concezione dell’Universo allora conosciuto. Una si rifaceva al sistema consolidatosi con Aristotele che venne detto “sistema delle sfere omocentriche”, L’altra consisteva nel “sistema degli eccentrici e degli epicicli” ed era stata sviluppata da Ipparco (190-120 a.C.) e successivamente migliorata da Tolomeo (100-178), tanto che questo modello prese poi il nome di sistema tolemaico. Il cosmo allora conosciuto consisteva nella Luna, il Sole e i cinque pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Le stelle venivano considerate come lo sfondo naturale sul quale avvenivano i moti dei pianeti. Ci si era accorti che questi movimenti non erano regolari, ma che in alcuni periodi dell’anno un pianeta rallentava il suo moto nel cielo fino a fermarsi, ritornava sui propri passi (moto retrogrado), si fermava di nuovo e riprendeva infine il suo moto diretto. Il desiderio di spiegare questa apparente anomalia fu uno dei motivi che spinsero lo sviluppo dei modelli del Sistema Solare, a partire dal Sistema tolemaico (geocentrico) fino alla nascita di quello copernicano (eliocentrico). Nel sistema delle sfere omocentriche il cosmo era racchiuso all’interno della sfera delle stelle fisse. Il movimento diurno delle stelle veniva spiegato con la rotazione di questa sfera attorno al proprio asse con una velocità uniforme. Il Sole e i diversi pianeti venivano trasportati da un sistema di sfere che avevano una consistenza materiale. Queste sfere erano concentriche (o omocentriche) alla sfera delle stelle fisse. Il moto dei pianeti veniva spiegato col fatto che ognuna delle sfere ruotava attorno al proprio asse (inclinato diversamente a seconda del pianeta) e con velocità angolari differenti.

Il Geocentrismo Tolemaico

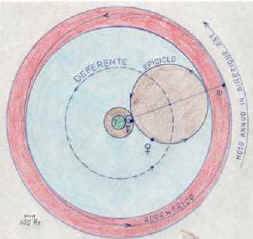

Il sistema tolemaico era anch’esso un modello geocentrico e i pianeti venivano immaginati anche qui come sostenuti da sfere materiali. Tuttavia, il tentativo di dare una spiegazione al moto retrogrado dei pianeti portò all’introduzione di ulteriori sfere materiali: nel sistema tolemaico, infatti, i singoli pianeti si muovono lungo le circonferenze di cerchi detti “epicicli”, i cui centri, a loro volta, ruotano attorno a cerchi più grandi, detti “eccentrici”. Il centro dell’eccentrico non coincideva con il centro della Terra, ma era leggermente spostato da esso in modo da giustificare il fatto che i pianeti sembrano muoversi più velocemente quando si trovano più vicini alla Terra. Queste due concezioni del moto dei pianeti dell’astronomia pre-copernicana, quella aristotelica e quella tolemaica, avevano in comune alcune idee fondamentali quali il fatto che la Terra occupa, immobile, il centro del cosmo, e che il moto naturale dei pianeti è quello uniforme.

La Terra Eliocentrica

Nonostante il sistema tolemaico sia evidentemente superato, resta tuttavia un grande merito di Tolomeo: il ritenere che i fenomeni naturali, pur nella loro complessità, possano essere espressi matematicamente e che questo consenta di prevederne il futuro. Tolomeo dimostrò per la prima volta come sia possibile convertire i dati osservativi riguardanti i pianeti in parametri numerici delle posizioni degli astri considerati per un dato istante. Successivamente, nel tentativo di spiegare le apparenti anomalie e irregolarità dei movimenti dei pianeti, Copernico sviluppò un sistema in cui era il Sole a rimanere fisso al centro del cosmo, mentre la Terra ruotava attorno ad esso. Con l’introduzione del moto di rivoluzione della Terra, il moto retrogrado dei pianeti trovava una spiegazione molto più semplice che non nel sistema tolemaico. Nel sistema copernicano la Terra ruotava attorno al Sole su un’orbita interna a quella di Marte. Siccome la Terra percorre la sua orbita più velocemente di Marte. Ci sarà un periodo dell’anno in cui la Terra sorpassa questo pianeta. Apparentemente Marte sembrerà quindi fermarsi nel cielo e addirittura muoversi all’indietro. E’ lo stesso fenomeno apparente che si verifica quando sorpassiamo un’automobile: sembrerà muoversi indietro, ma questo non perché essa lo faccia effettivamente, ma perché si muove meno velocemente di noi. In realtà già prima di Copernico alcuni pensatori dell’antichità, quali ad esempio Aristarco e la scuola pitagorica, avevano immaginato un cosmo eliocentrico. Il tutto però rimase senza conseguenze per la concezione dominante del mondo.

Il Tychonismo

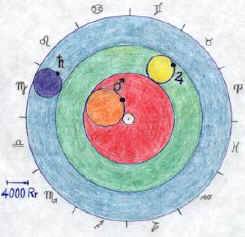

Dopo Copernico fu Tycho Brahe a far compiere all’astronomia enormi passi avanti. Tycho Brahe fu infatti un abilissimo osservatore, raggiungendo ottimi livelli di precisione, specialmente se si pensa che egli faceva le osservazioni a occhio nudo. Fu lui a demolire una volta per tutte l’antica concezione delle sfere materiali: nel 1577 si trovò ad osservare una cometa; questa passò al perielio (il punto della traiettoria più vicino al Sole) il 27 Ottobre di quell’anno e si rese visibile dal 1 Novembre 1577 fino al 26 Gennaio 1578. Dalla sua osservazione Tycho Brahe si accorse che la traiettoria della cometa intersecava le orbite dei pianeti. Ne dedusse allora che le sfere materiali non esistevano, perché potevano essere tranquillamente attraversate dal corpo della cometa e che, quindi, non c’era in realtà ostacolo alcuno alla libera corsa dei pianeti. L’osservazione del moto particolare della cometa mise anche in crisi la concezione secondo la quale il moto naturale dei corpi celesti sarebbe quello circolare uniforme. Le scoperte di Tycho Brahe contribuirono in modo sostanziale alla demolizione della vecchia concezione del cosmo, anche se in verità egli si diceva sia contro il sistema copernicano, sia contro quello tolemaico. Egli riteneva che la Terra fosse al centro dell’Universo e che la Luna e il Sole ruotassero attorno ad essa. Il Sole, a sua volta, era però al centro del sistema delle orbite degli altri pianeti. Il sistema Tychonico rappresentava, quindi, un compromesso tra i due sistemi.

L'intervento di Keplero

Nel 1609 venne pubblicato il testo “Astronomia Nova”, nel quale Keplero fece fare all’astronomia un balzo in avanti. Nel trattato venivano esposte le prime due leggi che Keplero ricavò dallo studio del moto di Marte. Il moto retrogrado di questo pianeta non era stato pienamente spiegato nemmeno nel sistema copernicano. Keplero si accorse che non si poteva rendere conto di tutte le irregolarità se si consideravano solo moti circolari. Fu così che ipotizzò che i pianeti si muovessero su orbite ellittiche anziché circolari. La prima legge di Keplero afferma infatti che le orbite dei pianeti sono ellissi delle quali il Sole occupa uno dei fuochi. Nella seconda legge si afferma che la linea che congiunge il Sole con il pianeta descrive, durante il moto, aree uguali in tempi uguali. Questo significa che il movimento non avviene più con una velocità uniforme: il pianeta si sposta tanto più velocemente quanto più è vicino al perielio, tanto più lentamente quanto più è vicino all’afelio. Consideriamo i tratti di orbita AB e CD. Supponiamo che tali tratti possano considerarsi come archi di circonferenza ( SA=SB=R1 e SC=SD=R2) e che la velocità del pianeta in questi due tratti rimanga invariata (Va=Vb=V1 e Vc=Vd=V2). L’area dei due settori circolari sarà: 0,5 R1 (AB) = 0,5 R2 (CD) nell’ipotesi in cui i due tratti AB e CD siano percorsi nello stesso tempo “t”. Moltiplicando per 2 e dividendo per lo stesso tempo “t”, si ottiene: R1V1 = R2V2 = costante Queste due leggi rappresentano un ulteriore passo avanti nella semplificazione della descrizione dei moti planetari. Successivamente Keplero formulò una terza legge, secondo la quale il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta attorno al Sole è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell’orbita ellittica. Da ciò si deduce che il tempo che un pianeta impiega per percorrere una volta la sua orbita non dipende dall’eccentricità (schiacciamento) dell’orbita stessa, ma solamente dalle dimensioni del semiasse maggiore.

Le osservazioni galileane

Nel 1610 Galileo Galilei pubblicò il “Sidereus Nuncius” nel quale venivano esposte numerose scoperte astronomiche, fra le quali quella dell’esistenza dei satelliti di Giove. Questo pianeta con le sue lune riproponeva in piccolo il sistema copernicano. Galileo, basandosi sulle osservazioni al cannocchiale, fu un sostenitore del copernicanesimo e per questo venne accusato di eresia. La rivoluzione astronomica andò di pari passo con il progresso in campo tecnologico, grazie al quale sempre nuovi strumenti permettevano di perfezionare le osservazioni degli astri. L’esempio più eclatante è costituito dal telescopio, col quale Galileo fu in grado, ad esempio, di osservare alcuni oggetti nebulari che esistevano nella Via Lattea e di riconoscere che essi erano costituiti da un insieme di stelle deboli.

Il newtonianesimo

La rivoluzione astronomica iniziata con Copernico si concluse con Isaac Newton (1642-1727), che scoprì la forza gravitazionale. Newton riuscì a dare risposta al problema delle forze che sono responsabili dei moti dei corpi celesti, descritti dalle tre leggi di Keplero, unificando i principi della meccanica terrestre a quelli della meccanica celeste. Egli dimostrò che sia i moti dei corpi celesti nel sistema solare sia la caduta dei gravi sulla Terra si potevano spiegare postulando l’esistenza di un’unica forza attrattiva che si esercita fra tutti i corpi. Seguiamo gli argomenti riportati da Newton nei suoi Principia per provare le sue affermazioni. Consideriamo il moto della Luna che ruota, lungo un’orbita quasi circolare, intorno alla Terra. Se nessuna forza agisse sulla Luna, essa si muoverebbe di moto rettilineo uniforme. Se ciò non avviene, deve esistere un’accelerazione centripeta che la mantiene su una traiettoria circolare e una forza, anch’essa diretta verso la Terra, responsabile dell’accelerazione stessa. L’intuizione fondamentale di Newton fu quella di pensare che la stessa forza responsabile della caduta di un grave sulla Terra potesse essere la stessa forza che mantiene la Luna intorno alla Terra. Due corpi di massa M ed m si attraggono l’un l’altro con una forza F che è direttamente proporzionale al prodotto delle due masse ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza R che li separa: F = G m1 m2 / R2 o anche: F = - GmM / r2 Il segno meno indica che la forza gravitazionale è attrattiva; G è la costante di gravitazione universale. Newton generalizzò le leggi di Keplero e mostrò che le orbite dei corpi celesti potevano essere, oltre che ellittiche, anche paraboliche o iperboliche. Newton riuscì a spiegare una enorme varietà di fenomeni, dalla caduta dei gravi alle maree, al moto planetario con un unico principio.