Tra gli astrofili, non tutti sostengono la convenienza nell’autocostruzione del proprio strumento per l’osservazione e lo studio del "cielo", poiché è ritenuta troppo dispendiosa sia in termini di tempo che di costo. Sull’argomento dell’autocostruzione vi sono innanzi tutto da fare alcune considerazioni che si pongono come le premesse sulle quali si fondano le motivazioni di tutti gli astrofili autocostruttori. Non penso che possa essere contestato chi decide di possedere uno strumento personalizzato, diverso da ogni altro esistente almeno nei particolari costruttivi, che sono pio quelli che conferiscono maggior valore e prestigio allo stesso, se ben realizzati e distribuiti con criterio. Quante volte c’è capitato di apprezzare una caratteristica strutturale o un accessorio di tutto uno strumento che, tuttavia, era carente di particolarità la quale era prevista in un altro! Classici esempi potrebbero essere le dimensioni cerchi di puntamento o della ruota elicoidale di trascinamento; la presenza del cannocchiale polare; la robustezza di un particolare costruttivo; il grado di finezza dei movimenti micrometrici.

C’è inoltre, e non ultima, la non lieve soddisfazione, a lavoro ultimato, di essere riusciti a raggiungere con successo il risultato prefissato, superando tutte le difficoltà incontrate durante il corso della lavorazione. Naturalmente, tale ragionamento è soggettivo e la scelta di iniziare i lavori dipenderà in massima parte dal carattere e dalla mentalità dell’astrofilo; in altre parole, dal suo modo di vedere tutto il problema e anche dalla personale propensione al "fai da te". Il presente articolo vuole essere un modesto contributo, sia per quegli astrofili che hanno sempre meditato di intraprendere l’autocostruzione del proprio strumento ma che si sono poi trovati in difficoltà nel corso della realizzazione pratica, sia, e in particolare, per quelli che, intrapresi i lavori, non sono stati pienamente appagati dai risultati raggiunti con il rammarico di aver solo perso tempo prezioso e denaro. Si cercherà anche di delineare un resoconto finale dei risultati ottenibili e in particolare da me raggiunti. Si tratterrà della realizzazione del solo supporto equatoriale, che rappresenta anche, a mio parere, la parte fondamentale di uno strumento, soprattutto se destinabile ad uso fotografico; troppo spesso si trova scritto sulla pubblicità di piccoli telescopi che la montatura fornita è robusta, ti tipo professionale e molto stabile, quando poi all’atto pratico queste montature sono tra le più leggere che possono essere costruite con la tecnica della pressofusione e risultano robuste e stabili solo se caricate con pochi chilogrammi. Invece troviamo in commercio telescopi di discreta apertura con pesi di che sfiorano la decina di chilogrammi sistemate su supporti equatoriali che a malapena sopportano 5 o 6 Kg. Questi strumenti non sono chiaramente impiegabili per astrofotografia nonostante le promesse pubblicitarie e l’astrofilo alle prime armi spesso sperimenta quanto ho scritto "sulla propria pelle" con tutte le sue velleità astrofotografiche che vanno in fumo quando il più debole soffio di vento, che spesso fa da padrone sulle montagne dove si è sistemata l’attrezzatura, rovina con un mosso più o meno accentuato le astrofoto inseguite con non poche difficoltà. Sulla costruzione delle parti ottiche si riescono a reperire diversi manuali ben scritti, ma è bene ricordare che è richiesta una notevole esperienza per raggiungere le tolleranze ottiche necessarie, (almeno un quarto di lambda sul fronte d’onda) mentre per l’intubatura degli stessi non dovrebbero esistere grosse difficoltà.

Il tipo di montatura

l primo punto da prendere in esame è il tipo di montatura equatoriale che si desidera impiegare; in pratica si tratterà di decidere se scegliere il tipo a forcella o quello a sbalzo alla tedesca, le quali sono le più collaudate per piccoli e medi telescopi. Potrebbe affermarsi che i pregi dell’una si identificano nei difetti dell’altra, ma qui vorrei porre l’attenzione sui requisiti che mi hanno indotto a propendere, nella realizzazione della mia ultima montatura, per quella alla tedesca, decisione peraltro avallata anche da esperienze specifiche.

Tali requisiti sono:

- il baricentro del telescopio a contrappeso è situato molto più vicino al punto di ancoraggio di tutto la strumento (punto da non confondere con la base con la base del treppiede a colonna, ma che si individua dove è situato e sostenuto il supporto dell’asse in A.R. e dove di solito è sistemata la vite per le regolazioni in latitudine). Nella combinazione a forcella, la presenza dei bracci e la mancanza del contrappeso aumentano la distanza di tale punto dal baricentro dello strumento considerato senza treppiede, e ciò necessariamente rende lo stesso più sensibile alle sollecitazioni, a meno di non dimensionare adeguatamente tutta la struttura che, inevitabilmente, aumenterà di dimensioni e di peso e che influenzerà un requisito essenziale: il grado di trasportabilità del telescopio che non sia stato previsto per un’eventuale postazione fissa;

- la possibilità di montare su questo tipo di supporto alternativamente o simultaneamente diversi tipi di ottiche sia a lenti che nelle varie combinazioni a specchi senza essere condizionati dalla presenza dei bracci della forcella e con minimi problemi per l’equilibratura dello strumento;

- una maggiore semplicità costruttiva e un minor ingombro per telescopi semitrasportabili, i quali potranno essere scomposti nelle loro parti fondamentali con estrema facilità; e infine, per strumenti in combinazione Cassegrain, la possibilità di osservare agevolmente la zona del polo che potrà anche essere traguardato attraverso l’ausilio di un cannocchiale polare, dove nelle montature a forcella il suo impiego richiederebbe necessariamente la mancanza del tubo ottico.

I materiali costruttivi

Per quanto concerne i materiali da impiegare, di norma si preferisce il comune ferro, che si reperisce molto facilmente in pezzi di varie forme e dimensioni e che presenta una certa facilità di lavorazione. Tuttavia, nella progettazione del mio attuale strumento, decisi la realizzazione con materiale più leggero e, scartando il legno per ragioni di ordine pratico e i materiali plastici per la loro bassa resistenza, anche se alcuni di questi, come il teflon o il derlin meriterebbero uno studio approfondito sulle potenzialità applicative, l’unico che è rimasto in lizza, anche perché il più collaudato per piccoli e medi strumenti, è risultato essere la lega di alluminio.

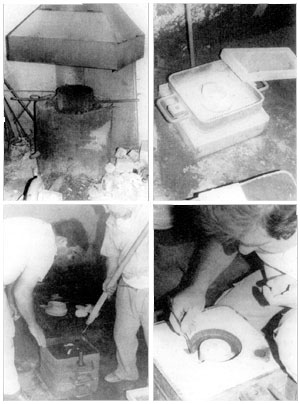

Senza soffermarsi sulle caratteristiche di questa lega metallica, è importante delineare che oltre ad avere una maggiore leggerezza, la quale consente di dimensionare adeguatamente tutta la struttura, e una migliore proprietà di compensare e assorbire le vibrazioni rispetto al ferro, la lega di alluminio consente di realizzare la maggior parte dei pezzi di una montatura equatoriale senza dover ricorrere alla imbullonatura o saldatura delle svariate parti che, invece, dovranno essere impiegate usando l’acciaio ferroso. Infine, il risultato finale sarà sicuramente più valido anche dal punto di vista estetico e di valore. Tutto ciò, naturalmente, è ottenibile a condizione di sfruttare una delle proprietà di questa lega metallica, che è quella di raggiungere il punto di fusione a una temperatura non elevatissima, che si aggira tra i 500 e i 600 gradi centigradi, in funzione della composizione del metallo che si intende fondere. Il materiale da impiegare potrebbe essere acquistato in forme di peso e dimensioni standard chiamate in gergo "pani", che hanno il pregio di essere esenti da impurità; tuttavia, per motivazioni di risparmio, ho lasciato che per il materiale provvedesse il fonditore a cui mi sono rivolto, il quale mi ha assicurato che un ottimo risultato si sarebbe raggiunto impiegando materiale da rottamazione; in pratica, pezzi recuperati da motori vari divenuti inservibili. A lavori ultimati, non posso che condividere la sua scelta. (Per gli assi è molto meglio usare l’acciaio, meglio se forato per motivi di peso e di almeno 35 o 40 mm. di diametro. Ovviamente questi dovranno ruotare per interposizione di almeno una coppia di cuscinetti per asse del tipo conico reggispinta o doppio a sfere del tipo sigillato e prelubrificato.

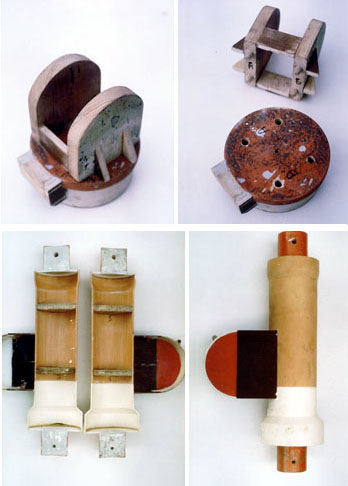

Modelli per la fusione

Un progetto eseguito con la fusione in lega di alluminio richiede l’assemblaggio preventivo dei cosiddetti modelli in legno con i quali sarà poi possibile preparare gli stampi in una speciale terra refrattaria chiamata "terra francese". In pratica, si tratterà di preparare i pezzi fondamentali della montatura in modo tale da poter ricavare dei calchi nella terra, e quindi una sorta di controtipo del modello stesso, dove sarà colato l’alluminio fuso e che darà origine al pezzo grezzo. In una fase successiva, tale pezzo sarà poi rifinito e, dove occorre, tornito e rettificato. È chiaro che rivolgersi a un artigiano specializzato per la preparazione di detti modelli in legno contravviene a quella che è la logica dell’autocostruzione; vale a dire il massimo risparmio per ottenere il miglior risultato. Sicuramente, costruire più strumenti con l’ausilio degli stessi modelli potrebbe giustificare una tale spesa, che sarebbe ammortizzata con il valore di svariati pezzi prodotti, ma il singolo astrofilo autocostruttori ha come obiettivo di terminare il suo strumento con il minor dispendio di denaro e di assolvere a tutto il lavoro possibile con l’impiego delle sue modeste apparecchiature e attrezzi e con il suo bagaglio da "bricoleur". Personalmente, sono riuscito a realizzare tutti i modelli necessari con pochi e comuni utensili e con l’uso, oltre che del legno, anche in fogli di plexiglas e di tubi in PVC (i classici tubi usati per condotte idrauliche). Prima però di accingersi in tale impresa, è necessario conoscere la tecnica delle fusioni a terra, che sarà possibile apprendere senza troppe difficoltà, sia da un manuale, sia direttamente da un artigiano del settore. Regola fondamentale da rispettare è quella di ottenere sempre, nei modelli realizzati, una parte piano, che potrà rendere possibile l’estrazione degli stessi dalla terra refrattaria, la quale dovrà essere pressata tutt’attorno all’interno di cornici metalliche chiamate "staffe". Solo il supporto dell’asse di declinazione è stato ricavato da un pezzo pieno in alluminio anticorodal scavato al tornio per tutta la lunghezza e dove è stata anche tornita la sede, oltre che per i cuscinetti a sfere per il relativo asse, anche della base circolare realizzata sempre dello stesso materiale che ha poi permesso una volta saldata al porta asse stesso, di imbullonarvi la testa dell’asse orario.

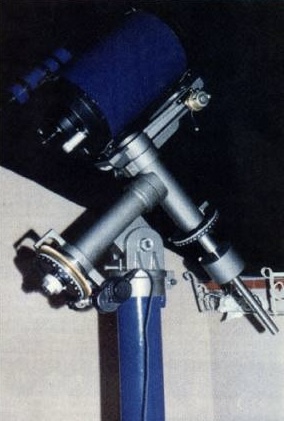

Dalle fotografie dello strumento, si potrà capire meglio un tale tipo di realizzazione, mentre per la dimensionatura del tutto ogni astrofilo che abbia un minimo di esperienza non dovrebbe avere incertezze. È opportuno, comunque, ricordare a tal proposito che riveste primaria importanza la robustezza del pezzo che sostiene il supporto dell’asse orario e, quindi, di quasi tutto il peso del telescopio; molto spesso, nelle montature equatoriali commerciali questo pezzo è realizzato in maniera insufficiente ed è questo uno dei fattori principali per cui lo strumento si rivela poi, all’uso, non adeguatamente robusto e piuttosto tremolante al minimo sfioramento o soffio di vento.

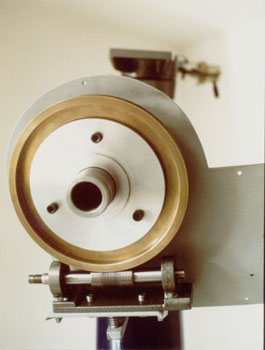

Il moto orario

Un aspetto che riveste primaria importanza è il montaggio della ruota dentata elicoidale e della relativa vite che rappresenta il sistema più pratico per ottenere il trascinamento del moto orario. È fondamentale che per questa parte della montatura l’astrofilo costruttore esiga il meglio per il suo strumento e non abbia la remora di spendere troppo; la qualità e l’efficienza di un telescopio dipendono molto dal gruppo di trascinamento. La classica ruota 180/359 denti è ottima per strumenti fino a 20 centimetri di diametro e oltre, se non sono molto ingombranti e pesanti; vi sono alcuni artigiani che la forniscono anche completa di frizioni e motore sincrono e può essere realizzata in bronzo o, se si hanno problemi di peso, in duralluminio. Per il mio strumento, ho deciso di far eseguire le frizioni ed il montaggio a un tornitore di fiducia, mentre in origine ho trovato pratico montare coassialmente a quest’ultima un riduttore che fino ad alcuni anni addietro aveva avuto una più modesta funzione di girarrosto; previa sostituzione dell’originale motorino sincrono con uno passo-passo, pilotato da un opportuno circuito quarzato progettato per l’occorrenza, questo dispositivo può compensare egregiamente il moto siderale. Si riescono anche a reperire in commercio dei riduttori ad ingranaggi piani in materiale plastico o, anche se con più difficoltà, in ottone. Sarebbe anche molto positivo, ai fini della precisione di inseguimento, acquistare una vite senza fine che sia stata rodata sulla relativa ruota elicoidale; la rodatura consiste nel far girare ad una certa velocità la vite accostata con una modesta pressione alla ruota e con l’interposizione di grasso abrasivo al carborundum, di quello usato dai meccanici per rettificare le valvole dei motori. Tale stratagemma rappresenta il miglior sistema per porre un rimedio quasi definitivo al difetto congenito di tutti i sistemi di trascinamento realizzati con ruota dentata e vite senza fine, cioè il periodismo, acerrimo nemico di ogni astrofotografo. Questo difetto nell’inseguimento si manifesta con accelerazioni e rallentamenti nell’inseguimento di un oggetto ed è facilmente percepibile traguardando una stella con un crocicchio di un oculare ad alto ingrandimento. Esso è imputabile principalmente all’eccentricità della vite di trascinamento preparata ad un tornio che non assicura una tolleranza di lavorazione inferiore al centesimo di millimetro o attraverso una lavorazione di tale vite senza fine fatta a più riprese sulla macchina utensile. Personalmente, sono riuscito, con un lavoro di rodatura, a ridurre il periodismo che affliggeva la vite del mio strumento di circa il 50%; è comunque necessario agire con la massima attenzione per non rischiare di rovinare irreparabilmente i ruotismi.

Pazienza e perseveranza

Per ottenere un ottimo risultato, sia da un punto di vista estetico, ma soprattutto da quello della precisione e della robustezza meccanica, è necessario accettare e dare per scontate alcune semplici ed essenziali considerazioni. La struttura e il funzionamento di un supporto equatoriale motorizzato non ha alcunché di complicato; al contrario, è in linea di massima considerabile come elementare. Tuttavia, è impensabile raggiungere una qualità soddisfacente dello strumento se non si pretenderà dagli artigiani, ai quali necessariamente ci si dovrà rivolgere per l’esecuzione di gran parte del lavoro, la massima precisione nelle tolleranze di lavorazione e il massimo zelo. È per questo che in svariati anni di esperienza nell’autocostruzione di telescopi ho preso atto che riveste primaria importanza cercare di entrare in rapporto di amicizia e stima reciproca con coloro che saranno per buona parte gli esecutori materiali del progetto che l’astrofilo avrà preparato con il massimo impegno. Del resto, anche tutto il lavoro che resterà di competenza dell’autocostruttore dovrà essere eseguito a regola d’arte; non è, per esempio, assolutamente da sottovalutare la cura con cui si realizzerà un semplice foro o una filettatura per un bullone. Inoltre, è da tenere sempre in considerazione che il maggior nemico di chi si accinge a realizzare il proprio strumento è la fretta di terminare: qualità preponderanti di ogni astrofilo autocostruttore sono la perseveranza, la tenacia e la calma, immancabili per riuscire a districarsi tra le diverse alternative di esecuzione del progetto e dei lavori, oltre che da tutti quei problemi che si potrebbero presentare anche nel modo del tutto imprevedibile. Inoltre una notevole caratteristica di uno strumento autocostruito è la possibilità di intervenire per ogni eventuale modifica che si volesse apporre. Io stesso ho modificato più volte alcune parti con l’idea di ottenere sempre degli utili miglioramenti. Ad esempio ho montato il supporto della vite senza fine su di una basetta in ferro basculante per via di un incernieramento che con la pressione di una robusta molla di acciaio che la preme sulla corona elicoidale, mi garantisce una costante presa della vite sulla corona stessa e mi azzera ogni possibile giuoco dovuto ad ogni più piccola eccentricità insita nel montaggio della flangia sull’asse orario e della corona dentata sulla flangia. A distanza di alcuni anni dalla ultimazione della montatura ho trovato utile carenare tutto il gruppo di trascinamento ed ho realizzato prima un modello di cartoncino della struttura che volevo costruire con le dimensioni reali che mi ha poi permesso di assemblare il carter con una comune lamiera di alluminio sagomata con l’impiego di un seghetto elettrico da traforo e poi saldata con una apposita saldatrice per alluminio, (vedi foto in basso).

Ho anche sostituito i motori originali con i rispettivi riduttori che sono pilotati da una interfaccia elettronica acquistata in kit la quale è stata collegata alla porta parallela di un portatile e che consente le seguenti funzioni via software:)

- Varie velocità di inseguimento;

- Moti veloci a 20x e 40x;

- Inversione del moto per emisfero sud;

- Monitoraggio dell’errore periodico della vite senza fine e variazione del moto siderale per compensare tale errore;

- Inseguimento automatico delle comete mediante inserimento dei dati orbitali nel programma.

Attualmente sto valutando l’opportunità di cambiare ancora una volta i motori ed il software per collegarvi un programma che mi permetterebbe il puntamento attivo degli oggetti celesti; ovviamente dovrei anche modificare il sistema dei movimenti in declinazione e cambiare l’attuale braccetto con vite tangente con una seconda corona elicoidale e relativa vite.

Considerazioni finali

Per concludere vorrei porre al lettore un quesito. E’ vantaggioso disporre di uno strumento leggero e portatile che si riesce facilmente a caricare sulla propria autovettura senza dover troppo imprecare se dopo aver raggiunto la postazione osservativa e aver montato tutto il necessario una perturbazione ci regala l’amarezza di dover smontare, magari in fretta perché minaccia pioggia o neve, tutta la strumentazione; o è meglio disporre di una montatura parallattica affidabile che non ci fa temere qualche leggera raffica di vento durante la posa fotografica o ripresa al ccd? Questo è l’amaro dilemma dell’astrofilo che vuole catturare i più reconditi fotoni che ci giungono dallo spazio profondo. Al di la’ delle preferenze di ogni singolo astrofilo bisogna prendere atto che la leggerezza e la facilità di trasporto dello strumento sono caratteristiche sicuramente vantaggiose e comode per un determinato uso, ma ritengo che sia incontrovertibile la loro dissonanza con altre caratteristiche, a mio parere ben più importanti, di stabilità, precisione e affidabilità dello strumento. È per questo che la montatura equatoriale che attualmente impiego, sebbene realizzata con leghe leggere e con scelte di esecuzione che mi hanno permesso di non eccedere nel peso totale come il far forare i due assi, ha un peso di 22 chilogrammi, senza considerare la colonna tubolare di sostegno in ferro e il contrappeso. Ritengo senza timore di essere smentito che, almeno per i supporti equatoriali del tipo a sbalzo alla tedesca, possa valere la regola di non caricarle con ottiche oltre i 2 o 3 Kg. in più del peso della montatura considerata senza la contrappesatura ed il treppiedi o la colonna. Ovviamente anche questi ultimi dovranno essere adeguatamente dimensionati e robusti; è inutile utilizzare una testa equatoriale sufficientemente robusta sistemata su di un treppiede inadeguato come accade su qualche strumento commerciale dal prezzo neanche tanto esiguo. Per ciò che concerne i risultati che tale strumento è in grado di fornire, oltre ai lavori fotografici, ho voluto testare la resistenza alle sollecitazioni provocate direttamente sullo strumento e compararla con quella di un telescopio commerciale di identiche caratteristiche ottiche così come fornito dalla casa costruttrice. In pratica, si è eseguita una ripresa fotografica di una stella molto luminosa, ingrandita di circa 80 volte, esponendo per diversi secondi senza il moto orario inserito. Nel corso dell’esposizione, sulla sommità del tubo ottico è stata esercitata una determinata sollecitazione provocata da un urto, per mezzo di una sfera di gomma, opportunamente dosato mediante l’impiego di un semplice congegno studiato per l’occorrenza. Lo stesso trattamento con la medesima sollecitazione ha ricevuto lo strumento commerciale, con montatura a forcella, puntato sulla medesima stella con uguale ingrandimento. L’ampiezza del mosso delle tracce ottenute misura il grado di assorbimento alle sollecitazioni esercitate. La robustezza del supporto artigianale è risultata più che doppia se comparata con una montatura di serie di un telescopio offerto da una delle più importanti ditte estere oggi presenti sul nostro mercato, le quali hanno il monopolio della vendita di piccoli e medi strumenti per appassionati in astronomia, dato il prezzo relativamente molto contenuto al quale sono attualmente offerti.

In conclusione, facendo riferimento al prezzo di un prodotto similare offerto da una delle ormai purtroppo sempre meno presenti ditte italiane del settore, almeno per una certa fascia di mercato, posso assicurare che un risparmio di circa il 50% per un abile costruttore è assicurato, senza contare l’impagabile soddisfazione che un progetto ben eseguito portato a termine può offrire.

Provare per credere