L’astrofilia di questo terzo millennio è anch'essa permeata del fenomeno ormai dilagante che lo caratterizza; la rivoluzione informatica che è presente un po’ in ogni settore dove può spaziare la tecnologia, ritenuta quest’ultima da molti unica ancora di salvezza dai problemi che affliggono il nostro tempo. L’elettronica è sempre stata un elemento fondamentale delle montature dei telescopi ed il suo progredire è stato ed è tuttora in una fase più avanzata di quella dell’ottica strumentale destinata agli astrofili. Attualmente molti modelli di piccoli telescopi in commercio sono come si dice in gergo “computerizzati” cioè, in pratica, sono gestiti e/o assistiti nel puntamento degli astri da un piccolo controllore costituito da una CPU che elabora un software residente perennemente in una memoria e destinato a calcolare il valore dello spostamento angolare della posizione degli assi della montatura necessario per puntare una definita direzione sul cielo . La computerizzazione delle montature dei telescopi si è sviluppata su due fronti; con essa è cioè possibile ottenere il puntamento attivo o passivo degli oggetti celesti. Il primo sta da qualche tempo diffondendosi in misura maggiore del secondo e si differenzia da questo per il fatto che agisce direttamente sui motori del telescopio puntando direttamente gli oggetti ad una certa velocità il più delle volte programmabile dall’utilizzatore. Il puntamento passivo invece consiste più semplicemente in una coppia di “cerchi graduati digitali” costituiti da due encoder applicati sugli assi di AR e DEC che permettono di leggere le coordinate sul display della centralina di controllo quando si sposta manualmente il telescopio. Entrambi i sistemi abbisognano di una taratura preventiva sul cielo per funzionare correttamente. Erano i primi anni ottanta quando la Vixen lanciò sul mercato il primo sistema di puntamento attivo per piccoli telescopi; lo “Skysensor” (versioni S e D) applicabile alla montature Super Polaris e che consentivano una velocità di puntamento modesta di 32 volte quella siderale dovuta alle considerevoli limitazioni dei motorini passo passo forniti per la montatura ( motori a 48 step giro con una riduzione meccanica ad ingranaggi piani di circa 250 volte). Di pari passo la Celestron costruì il “Compustar” per i suoi schmidt cassegrain a forcella e qualche anno dopo anche la Meade sfornò gli ambiti telescopi serie LX 200 sia a forcella sia in versione alla tedesca con le montature LXD 600 e 700 poi sostituite con le 650 e 750. Successivamente molte altre famose case costruttrici si sono adeguati ai tempi come la Astrophysics, la Sbig e, recentemente, la Losmandy. Da “voci di mercato” anche la Takahashi si sta preparando al grande passo; attualmente essa è computerizzabile solo con degli encoder o, con un lavoro di adattamento, con lo Skysensor 2000 della Vixen. Evidentemente la computerizzazione dei telescopi amatoriali per i costruttori rappresenta un passo obbligato nel percorso della tecnologia informatica (ed elettronica).

Il Computer Palomar AD 2000

Apparecchiature adattabili a più generi e marche di montature non sono molto frequenti sul mercato; solo da qualche anno una ditta veneta ebbe la geniale idea di fabbricare un prodotto che potesse applicarsi a qualsiasi montatura equatoriale con semplici lavori meccanici di adattamento. Si tratta del “Palomar AD 2000” che rappresenta l’evoluzione del DecAr, presentato in esclusiva sul n. 1 della compianta rivista “Il Cielo” del lontano mese di luglio del 1996. Esso consiste in un minicomputer alimentato a 12 volt che pilota due motori a passo con funzione a micropasso, vale a dire che con un motore il quale impiega n. 200 impulsi per compiere una rotazione completa del suo albero, in questo apparecchio si riesce ad innalzare il numero di passi fino a 25.600 con un particolare sistema software e hardware. In pratica ogni step del motore viene suddiviso fino a 68 micropassi. Con questa modalità di funzionamento si riesce ad evitare di interporre un riduttore meccanico tra albero motore e vite senza fine del sistema di trascinamento della montatura poiché il motore riesce a ruotare molto lentamente ed a seguire il moto siderale; nello stesso tempo può anche essere spinto fino a velocità di 1.200x se collegato ad una corona dentata di 180 denti. Senza funzionamento a micropassi anche un motore a 400 step collegato ad una corona di 360 denti non assicurerebbe una sufficiente risoluzione di inseguimento ed il moto attraverso l’oculare risulterebbe a piccoli scatti facilmente misurabili in ampiezza dividendo l’angolo del singolo step per il numero dei denti della corona dentata elicoidale.

Il Palomar permette di automatizzare molte montature equatoriali, anche autocostruite, rendendo possibile il puntamento di tutti gli oggetti Messier, NGC e 225 stelle. La sua struttura costruttiva è stata denominata ad “anello aperto” ed il suo settaggio software permette di impostare qualsiasi rapporto di riduzione esistente tra i motori e gli alberi di AR e DEC del telescopio i cui moti dovranno ovviamente avvenire con l’ausilio di due corone dentate elicoidali. Il programma residente è costituito da quattro menu’ principali: setup, traking, positioning e info. Ognuno di essi prevede una decina di comandi alcuni dei quali richiedono l’inserimento di uno o più parametri per la loro operatività. L’accesso ad ogni menu e comando si attua attraverso i tasti direzione; la tastiera numerica permette di inserire i valori, un tasto “enter” di confermarli ed un tasto “esc” cancellarli. Il puntamento si attua mediante l’inserimento nel relativo sottomenu del numero corrispondente alla sigla dell’oggetto celeste; anche le 225 stelle sono numerate in una lista del manuale di istruzioni. Ovviamente è possibile puntare il telescopio in una qualsiasi direzione individuata digitando l’ascensione retta e la declinazione. Come per tutti i sistemi di puntamento automatico o assistito, (esclusi i recentissimi telescopi Celestron muniti di Global Position System), bisogna procedere ad istruire il programma digitando le coordinate del luogo di osservazione che comunque restano in memoria, ed a tarare il sistema su una o due stelle di riferimento prima di ogni sessione osservativa. Ovviamente non è questa la sede opportuna per scendere in ulteriori particolari sul funzionamento di questo controllore.

Il collegamento dei motori

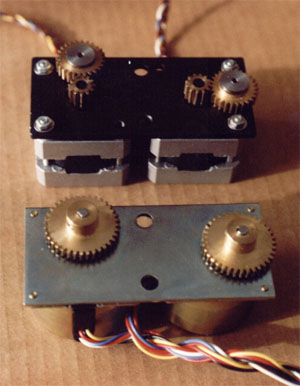

L’uso del Palomar prevede l’obbligatoria sostituzione degli eventuali motori presenti sulla montatura. Per alcuni modelli è fornito dal costruttore un kit di montaggio, per la verità non molto raffinato, almeno secondo il mio modesto parere. Per le montature che prevedono i motori esterni non ci sono grosse difficoltà, per quelle che montano i motori all’interno del corpo della montatura come l’Astrofisycs GE 600 o le Takahashi il problema si complica non poco soprattutto per motivi di spazio e di ancoraggio. Volendo a tutti i costi sfruttare la duttilità di questo strumento “made in Italy”, decisi di adattare un paio di motori a passo di taglia inferiore a quelli forniti con il Palomar all’interno del corpo della mia Takahashi. Mi procurai una coppia di motorini da 200 step di 42 mm, (contro i 57 mm di quelli originali), idonei al funzionamento a micropassi da sistemare al posto di quelli originali; era necessario preparare una basetta di supporto di dimensioni uguali a quella originale sulla quale montare, oltre ai nuovi motorini, anche due ingranaggi in ottone che avrebbero permesso di trasferire il moto al terzo ingranaggio presente sulle viti senza fine delle due corone elicoidali, (vedi foto). E’ stato chiaramente necessario far costruire due ingranaggi dello stesso passo di quello fissato sulla vite senza fine della montatura; uno per l’albero motore e l’altro di collegamento tra lo stesso e quello della vite s.f.; dai calcoli effettuati è risultato conveniente realizzare alla fresa il primo con 12 e l’altro con 25 denti.

I tre ingranaggi tra l’albero motore e la vite s.f. forniscono una riduzione meccanica di 3,75 che oltre a portare il rapporto di riduzione finale al valore di 540, mi garantisce un aumento di coppia molto utile per assicurare un trascinamento dei moti agli assi dello strumento. Infatti un ostacolo certo di non poco conto è rappresentato proprio dalla necessità di dover disporre di motori potenti per via del fatto che questi devono trasferire il moto direttamente alla vite senza fine e non più con l’ausilio di un riduttore meccanico ad ingranaggi piani e ad alto rapporto riduttivo che permette di impiegare motorini con valori di coppia di tenuta anche molto bassi, (intorno ad una decina di ncm). I motori forniti col Palomar offrono una coppia considerevole di 110 ncm, quelli che attualmente impiego sulla Takahashi sono soltanto di 70 ncm secondo le specifiche tecniche (in verità non credo che superi il valore di 50 ncm). Se tali motori fossero stati calettati direttamente sulla vite s.f. non avrebbero garantito la forza necessaria per inseguire il moto siderale e soprattutto per il puntamento (la coppia diminuisce con la velocità di rotazione del rotore del motorino); il rapporto di riduzione, anche se di soli 3,5 punti, presenti nel montaggio dei due motori all’interno della mia montatura portatile, mi assicura una certa affidabilità nell’uso del Palomar. E’ stato ovviamente necessario sostituire pure il pannello dell’elettronica della Takahashi EM 10 autocostruito con un lamierino di alluminio dove ho praticato due fori per l’alloggiamento delle prese degli spinotti per i cavetti dei motori; una prima verniciatura in nero, alcune scritte effettuate pazientemente con semplici trasferibili di colore bianco, ed una successiva verniciatura con trasparente opaco, ha conferito un aspetto professionale al lavoro di “customizzazione” effettuato.

Considerazioni finali

Da alcune prove ho riscontrato che effettivamente il Palomar può funzionare egregiamente e si arriva abbastanza celermente ad una padronanza dei comandi fondamentali. Ho stimato una precisione di puntamento con un errore entro poche decine di primi d’arco in un settore di cielo di 90°; penso che comunque tale precisione sia variabile in relazione alla cura impiegata dal costruttore nel realizzazione la montatura equatoriale impiegata. Nel programma residente si può addirittura tenere in conto del valore della pressione atmosferica e della rifrazione per gli oggetti bassi sull’orizzonte. Questo sistema di puntamento attivo rappresenta sicuramente una valida ed economica scelta per computerizzare il proprio telescopio ed il fatto che sia stato progettato e realizzato in Italia non può che invogliarne l’utilizzo. In ogni caso bisogna sempre tenere ben in considerazione che è importantissimo per l’astrofilo conoscere il cielo con la posizione dei principali oggetti celesti e di non essere quindi computer-dipendente anche per fruire della visione dei meravigliosi astri che popolano il cosmo. Unico vero neo del Palomar AD 2000 è il forte consumo di energia che richiede; i potenti motori che lo equipaggiano infatti assorbono fino a ben sei ampere di corrente oltre il mezzo ampere del controllore; bisogna quindi farsi bene i conti con le batterie a disposizione se non si vuole correre il rischio di rimanere in panne con il telescopio nel ben mezzo di una splendida serata osservativa.